Rédacteur d'une autobiographie imaginaire dans un contexte particulièrement dystopique, l'auteur renoue avec une tradition ancienne, celle du manuscrit retrouvé et exhumé comme témoignage d'un passé révolu. Ce "Journal d'un vieux...

LirePublié le 13 novembre 2020

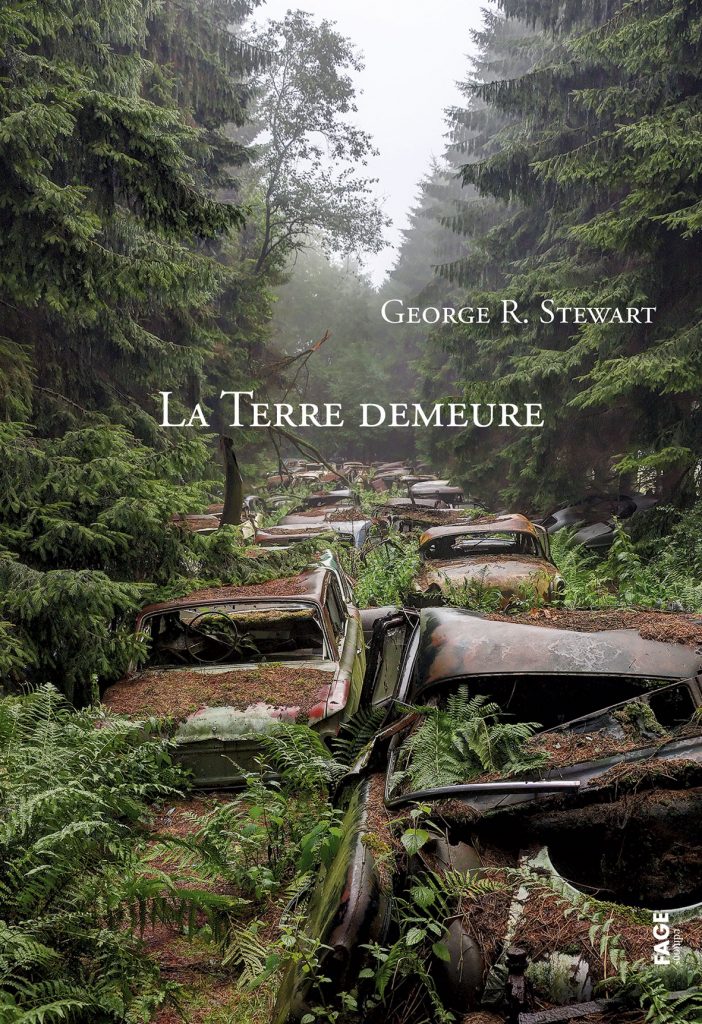

Le roman de George Rippey STEWART est à la fois un récit post-apocalyptique, une robinsonnade, une utopie sur le « monde d’après ».

Tout est dit dans la citation de W. M. Stanley qui ouvre la première partie :

« Si un virus mortel naissait brusquement par mutation… il pourrait, grâce aux moyens de transport rapides de notre époque, atteindre les coins les plus reculés de la terre et causer la mort de millions d’êtres humains. » (1947)

Roman rédigé avant 1950, une réédition s’imposait, celle qui sert ici de référence date de 2018 et a été publiée chez FAGE Editions (Lyon). Elle résonne de façon toute particulière en ces temps de pandémie.

Œuvre d’un anthropologue également géographe, LA TERRE DEMEURE dessine, avec soin et sans excès, l’effondrement d’un monde et les tentatives d’un homme seul pour refonder une civilisation humaine.

On est loin des romans plus récents pleins de bruit et de fureur. Quand Cormac Mc Carthy illustre en 2006 le devenir de l’humanité après la Catastrophe, dans « La route », on est submergé par l’horreur.

Ce n’est pas le cas ici, certes les hommes meurent en grande majorité mais les rares survivants profitent des restes de l’abondance passée, créent des groupes harmonieux et s’installent dans une transition, presque calme et sereine, vers un nouvel ordre, vers un équilibre restauré entre l’homme et la nature.

Que d’évolution depuis les années 50 !

LE CONTEXTE : quand tout s’est arrêté, peut-on encore, à quelques uns, « faire civilisation » ?

Le présupposé est classique et maintes fois développé. Les civilisations sont mortelles et l’homme peut disparaître comme ont disparu tant d’espèces animales :

« Quant à l’homme, il y a peu de chances qu’il puisse échapper au sort de ses frères inférieurs. Si la loi biologique du flux et du reflux existe, son règne est à présent menacé. Depuis dix mille ans, malgré guerres, pestes et famines, il a proliféré. Sa courbe ascendante est de plus en plus rapide. Biologiquement l’homme a joui d’une trop longue période de prospérité. » (p 28-29)

Ce constat, que l’on pourrait croire écrit hier, sous-tend le roman et l’inspire en permanence.

Une épidémie, dont on ne saura rien, provoque la mort de la plupart des habitants du globe. Le lieu de l’action est toutefois limité aux Etats-Unis. En fait, le récit suit les aventures d’un jeune universitaire, double de l’auteur à l’évidence, sur une vie entière, du « Grand Désastre » jusqu’à sa mort à un âge avancé.

De formation scientifique, le héros est doué pour l’observation. Il analyse avec finesse les évolutions de son environnement.

Isherwood Williams, désigné par son diminutif Ish, fournit donc l’axe central du roman. Ses réflexions, ses points de vue rendent fidèlement compte des conceptions de l’auteur, qui à 55 ans, s’interroge sur les traits, positifs et négatifs, de la société dans laquelle il vit.

Pas à pas, le lecteur suit ses choix et s’identifie à cet « honnête homme » placé dans une situation apparemment inimaginable. Mais l’on sait bien que les américains évoquent fréquemment cette éventualité apocalyptique, dans une obsession « survivaliste » qui ne se dément jamais.

En contrepoint des événements factuels décrits, l’auteur introduit des insertions poétiques et souvent explicatives. De tonalité parfois biblique, ces courts paragraphes content la réalité des espaces, des animaux, de la flore mais aussi des espérances et des peurs. Ces apartés apportent les données de contexte et les commentaires anthropologiques indispensables dans une belle prose qui participe au ton apaisé de l’ouvrage.

Au-delà de ses efforts de survie, Ish s’interroge sur le rôle de l’homme, sur les stratégies qu’il faut adopter pour maintenir un cadre civilisé alors que les quelques groupes qui persistent à exister se contentent de vivre au sein des restes disponibles du passé et des nouveaux éléments apportés par une nature qui reprend ses droits.

Adepte d’une vision prométhéenne, le héros oppose ses ambitions intellectuelles aux limites d’une simple adaptation au nouvel environnement. En d’autres termes, une société isolée peut-elle préserver les valeurs humaines sans céder à la superstition ou à la démagogie d’un chef autoproclamé, sans avoir recours à une forme quelconque de religion ?

LA TERRE DEMEURE reste un curieux livre de réflexions humanistes.

L’INTRIGUE : les vicissitudes d’un groupe de survivants guidés par un chef humaniste

Ish, jeune doctorant, est surpris dans sa retraite au milieu des bois où il s’était retiré depuis deux semaines. Lorsqu’il arrive dans la petite ville la plus proche, celle-ci est déserte et les derniers journaux publiés lui apprennent les ravages de l’épidémie.

« Les Etats-Unis, d’un océan à l’autre, étaient dévastés par une épidémie nouvelle et inconnue qui se propageait avec une rapidité sans précédent et portait la mort dans tous les foyers. (…) On était sans nouvelles de Boston, d’Atlanta et de la Nouvelle Orléans. » (p 35)

Seuls les animaux semblent avoir survécu. Mais les infrastructures sont intactes et les principaux outils de la civilisation moderne (eau courante, gaz, électricité…) fonctionnent encore. Ish s’interroge :

« Même si la race humaine n’était pas complètement éteinte, les survivants mettraient des siècles à retrouver leur suprématie. Que deviendraient le monde et ses créatures sans l’homme ? Cela, lui, Ish, allait le savoir. » (p 47)

La quête du héros solitaire peut alors se développer, comme c’est toujours le cas dans ce type de roman. Ish prend la route, quitte San Francisco et, muni de son marteau, « sceptre » de son nouveau royaume, et accompagné de la chienne « Princesse » qu’il a recueillie, il rejoint le Texas et remonte vers le Nord et New-York. Il trouve tout ce dont il a besoin dans les magasins, les stations services, les hôtels. Il rencontre même quelques autres survivants dont un couple isolé au sein de New-York devenue ville fantôme.

« La statue de la Liberté se détachait sur le ciel. « La liberté, pensa-t-il avec ironie. J’en ai à revendre. Plus que quiconque n’en avait jamais souhaité quand on plaça la dame au flambeau ici. » » (p 97)

Sans but, Ish s’ennuie et revient chez lui. Rien ne manque, il lit beaucoup, même « Robinson Crusoë », il écoute de la musique et observe :

« Le plus clair de son temps, il le consacrait toujours à l’étude attentive du monde libéré de la maîtrise de l’homme. » (p 109)

La nature reprend peu à peu ses droits, les lumières s’éteignent avec la fin de l’électricité, la ville s’embourbe, les animaux prolifèrent.

Le roman aurait pu se clore sur cette fin inévitable mais l’auteur a une autre ambition, il veut imaginer les évolutions d’un groupe humain face à un environnement déserté.

Le récit trouve alors un second souffle. Ish découvre une femme esseulée, Emma, dénommée familièrement Em, et le couple se forme selon les principes bibliques toujours sous-jacents. Un enfant naît en cet an I du nouveau monde. Puis un second enfant complète la famille avant qu’un autre couple la rejoigne. La rue San Lupo devient un petit village qui abrite la « tribu ».

Vingt ans s’écoulent en quelques pages. Le groupe s’étoffe et fait face aux intempéries, aux invasions animales mais puise toujours avec bonheur dans les réserves du passé.

A la fin de l’an 21 de la nouvelle ère, la Tribu comporte 36 personnes dont 21 filles et fils et 7 petits enfants.

L’année 22 mérite de longs développements. Ish s’inquiète pour l’avenir et se désole que le groupe survive sur les vestiges toujours disponibles mais sans innover. Il ne discerne un peu d’intelligence que dans son dernier fils, Joey, le seul qui a appris à lire et démontre une réelle curiosité.

Le temps passe et les acquis du passé se dégradent. L’eau vient à manquer et il faut creuser des puits. Ish veut réagir, il remet en état de marche une vieille jeep et envoie deux jeunes adolescents à la découverte du Continent.

Alors que l’on désespère de les revoir, ils reviennent enfin. Ils sont parvenus jusqu’à Chicago, puis ont dû rebrousser chemin, les routes n’étant plus praticables. Ils ont rencontré deux groupes humains qui n’ont pas souhaité le contact : des fanatiques religieux, des indiens retournés à leurs traditions.

Les deux jeunes gens reviennent aussi accompagnés de Charlie, un adulte qui s’avère nocif et dangereux. Les fondateurs de la tribu se réunissent alors et décident de l’éliminer. Cet acte lie définitivement les membres de la petite communauté mais désespère Ish qui se demande si toute organisation sociale ne se construit pas d’abord sur la violence et le meurtre. La maladie qui touche ensuite la tribu prend l’allure d’une sanction divine. Le bilan est lourd, cinq enfants décèdent dont Joey l’enfant préféré de Ish.

Ce dernier accepte les limites de son destin :

« La Tribu ne ressusciterait pas la civilisation. (…) Encore trois ou quatre générations et les hommes ne seraient plus que de misérables créatures qui auraient perdu les secrets de la civilisation. » (p 313)

Ish change alors de stratégie. Il ferme l’école qu’il s’obstinait à diriger et propose une arme emblématique pour le futur, l’arc, seul utilisable quand toute la technologie aurait disparu.

Le temps du roman s’accélère à nouveau. Les années se suivent, les fondateurs meurent les uns après les autres. L’an 34 voit la fusion de la communauté avec un autre groupe. Ish vieillit et devient le « dernier Américain », seul témoin de ce que fut autrefois la civilisation.

Devenu l’ancêtre, il est parfois consulté par les plus jeunes, mais ne peut que très difficilement leur transmettre son savoir. Il fuit un incendie qui oblige l’ensemble du groupe à se déplacer vers de nouveaux territoires et agonise sur un lieu emblématique, le Golden Gate, pont mythique en ruine de San Francisco.

Sa dernière pensée sera pour l’Ecclésiaste : « les hommes passent, mais la Terre demeure. »

CONCLUSION

L’œuvre de STEWART laisse une impression étrange. On peut la considérer comme le témoignage d’un intellectuel qui craint de voir disparaître les éléments forts de la civilisation de son époque.

Rédigé il y a 70 ans, LA TERRE DEMEURE apporte aussi un signal écologiste majeur, étonnamment actuel.

En résumé, la planète survivra à l’homme car ce dernier n’est que de passage et ses œuvres sont fragiles.

Cependant le message de l’auteur est un peu ambigu. Le héros qui porte sa voix tente pendant toute son existence de sauver les principes de l’humanité disparue pour, à la fin de l’expérience, reconnaître qu’il est impossible de croire en la renaissance rapide d’un passé glorieux.

Il doit se résoudre à admettre qu’un nouveau cycle s’ouvre et, qu’armés d’arcs et de flèches, les rares survivants devront construire leur propre voie au sein d’une nature retrouvée.

Rien ne peut être sauvé, tout est donc à réinventer.

Le roman de G.R SREWART est bien une dystopie de fin du monde, une œuvre remarquable qui n’est certes pas la première du genre mais qui en a inspiré beaucoup d’autres.

Autres livres chroniqués dans la même rubrique thématique

QUI APRES NOUS VIVREZ | Hervé LE CORRE

Le roman post- apocalyptique de Hervé Le Corre porte un beau titre en hommage à François Villon et à son poème, "Frères humains", dénommé également "Ballade des pendus". Peinture de...

LireLES FILS DE L’HOMME | P.D. JAMES

Seule œuvre de science-fiction de la reine de la littérature policière, le roman de Phyllis Dorothy JAMES aborde un des thèmes de prédilection de la dystopie, la disparition de l'humanité....

LireLE MONDE ENFIN | Jean-Pierre ANDREVON

Dès le préambule, J-P Andrevon décrit son projet : traiter “ ce vieux fantasme de la Terre libérée de l’Homme pour être rendu au reste de la Création”. Après une...

LireL’ANNEE DU LION | Deon MEYER

Deon MEYER, grand auteur de romans policiers d'Afrique du Sud, aux nombreux best-sellers traduits en de multiples langues, s'essaie ici au roman post-apocalyptique. Il ne peut toutefois renoncer à ce...

LireL’AVEUGLEMENT | José SARAMAGO

Un livre inoubliable - hélas diront certains – ou, quand l'humanité perd l'un de ses sens principaux, la vue, comment distinguer l'homme de la bête ? L'allégorie est puissante, la métaphore...

LireMOI QUI N’AI PAS CONNU LES HOMMES | Jacqueline HARPMAN

Rédigée à la première personne, celle de la jeune héroïne, l'oeuvre énigmatique de Jacqueline HARPMAN interpelle. Le lecteur cherche un sens à l'aventure humaine décrite, veut discerner les causes de...

Lire